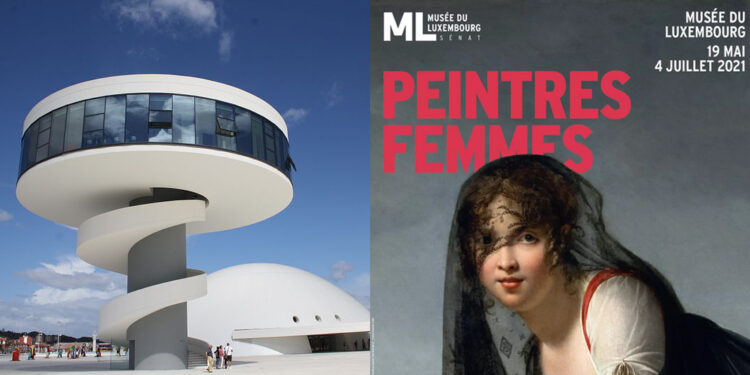

Décédé en 2012 à la veille de ses 105 ans, l’architecte brésilien Oscar Niemeyer est mondialement connu pour la ville de Brasilia. Après une formation à l’École des beaux-arts de Rio, il entre au cabinet d’un proche de Le Corbusier, Lucio Costa. Aussi, quand ce dernier se voit confier par le président Kubitschek la conception de la nouvelle capitale, Niemeyer en construit naturellement les principaux bâtiments publics. Avec l’inauguration de la ville en 1960, il devient immédiatement une célébrité mondiale.

Quatre ans plus tard, fuyant la dictature militaire, il trouve refuge en France où il reçoit plusieurs commandes, impulsées par le Parti communiste ainsi que par le ministre de la Culture du général de Gaulle, André Malraux. Il ne rentrera au Brésil qu’en 1985.

Se succéderont nombre d’édifices emblématiques comme le siège du Parti, place du Colonel-Fabien, la Maison de la culture du Havre dite ” Le Volcan “, la Bourse du travail de Bobigny, ou le siège de L’Humanité.

L’étude de Vanessa Grossman et Benoît Pouvreau, Oscar Niemeyer en France – Un exil créatif est l’occasion de découvrir d’autres constructions ou projets moins connus comme les résidences dans le midi (à l’instar de la villa Nara Mondadori à St-Jean-Cap-Ferrat), les logements collectifs (comme ceux de Dieppe ou Villejuif), ou les bureaux (comme ceux de Renault à Boulogne-Billancourt).

Grâce aux archives de la Fundação Oscar Niemeyer, ce livre jette un éclairage unique sur l’œuvre de Niemeyer, montrant comment ses réalisations françaises ont marqué le développement de son œuvre international. Sa riche personnalité le vit également dessiner des meubles, collaborer à la Fête de l’Humanité à partir de 1978, participer au jury qui choisit les jeunes Piano et Rogers pour le Centre Pompidou, ou encore imaginer une salle de spectacles amovible pour la Cour carrée du Louvre.

Nathalie Garnier reçoit le co-auteur de l’ouvrage, Benoît Pouvreau, afin de nous entretenir des courbes fluides et dynamiques des réalisations du grand architecte Oscar Niemeyer.

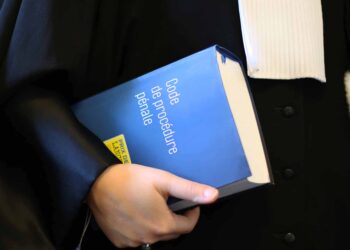

Le second volet de l’émission est consacré à l’exposition combat du musée du Luxembourg sur les peintres femmes : Peintre femmes, 1780-1830 (19 mai-4 juillet). Sa commissaire Martine Lacas pose un éclairage moderne sur une histoire jamais racontée de la période charnière 1780-1830 qui a vu émerger la féminisation des beaux-Arts.

L’histoire de l’émergence et le succès des peintres femmes n’a jamais été raconté : c’est le propos de cette exposition. En 1783, les premières femmes sont acceptées à l’Académie Royale de peinture, dont la célèbre Elisabeth Vigée-Le Brun. Dans cette période marquée par la figure de Jacques Louis David, ces peintres femmes y ont pleinement leur rôle et certaines sont très célèbres en leur temps.

On croit volontiers qu’après la gloire d’Elisabeth Vigée Le Brun liée à l’Ancien Régime, il faut attendre la deuxième moitié du XIXe siècle pour trouver des peintres femmes aussi remarquables. Pourtant, c’est bien entre 1780 et 1830, que le combat de ces dernières a trouvé ses racines : le droit à la formation, la professionnalisation, une existence publique et une place sur le marché de l’art.

Les artistes femmes présentées au Musée du Luxembourg à l’occasion de cette exposition furent tant les actrices de ces changements sociaux que des mutations de l’art du XIXe siècle.

L’architecte Oscar Niemeyer, puis l’émergence des peintres femmes en France, c’est dans Le Pont des Arts, une émission proposée par Nathalie Garnier, ce samedi 22 mai à 14h00 sur notre antenne (100.7 FM / web / DAB+), puis à retrouver très vite en podcast.